Наряду с хорошей эластичностью грунт должен обладать большой силой сцепления как с основой, так и с наложенным на него красочным слоем. Для обеспечения этого условия целесообразно применять грунт, состоящий из нескольких различного состава слоев.

Для устранения возможности проникновения масла из красок в ткань холста он всегда предварительно проклеивается водным раствором клея, и только после этого наносятся последующие слои грунта.

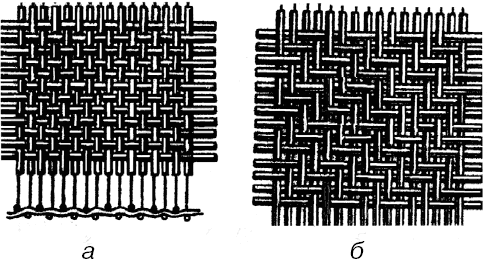

Основа должна быть покрыта грунтом ровным тонким слоем, а фактура загрунтованного холста – иметь шероховатость. Слишком гладкий грунт, напоминающий пленку, неудобен тем, что по нему скользят кисти. В загрунтованном холсте должно чувствоваться «зерно» – крупное, среднее или мелкое, определяемое толщиной, плотностью и характером плетения нитей холста.

Для обеспечения более равномерного просыхания масляных красок в грунт вводятся в качестве одного из компонентов краски, обладающие сушащими свойствами, чаще всего свинцовые белила.

Таким образом, требования, предъявляемые к грунтам, сводятся к следующему.

• Грунт должен обладать прочным сцеплением с основой. Это можно проверить таким образом: загибается угол загрунтованного и просушенного холста грунтом внутрь и сгиб сильно придавливается пальцами, затем расправляется. Если грунт хороший, то на месте сгиба не должно быть отслоения и осыпи грунта.

• Грунт должен быть эластичным. Эластичность проверяется так. Загрунтованный холст слегка надавливают тупым предметом с тыльной стороны. Если грунт эластичный, то не должно быть слышно потрескивания грунта и не должно остаться выпуклости в грунте в месте надавливания. При этом нужно соблюдать большую осторожность, потому что при недостаточно эластичном грунте в месте надавливания могут появиться тонкие трещины, невидимые глазом, которые со временем увеличиваются и приводят к растрескиванию красочного слоя. Поэтому испытание надо проводить на отрезанной от края загрунтованного холста полосе.

• Грунт не должен пропускать масло, проявляться насквозь, образовывая на тыльной стороне холста, темное пятно.

• Грунт должен покрывать всю поверхность холста ровным слоем (без пятен) и не оставлять незакрытыми мелкие сквозные отверстия между нитями.

• Грунт должен быть выдержан при комнатной температуре (примерно при 18–20°С) и нормальной влажности воздуха в течение положенного времени, а именно:

клеевой грунт – 12 суток;

эмульсионный грунт – около месяца;

полумасляный грунт – полгода;

масляный грунт – не менее полутора лет.

Клей

Клеи подразделяются на две большие группы – растительного и животного происхождения.

Клеи животного происхождения (рыбий, желатин, столярный, казеиновый и др.) готовятся путем специальной обработки различных животных тканей: рыбьих пузырей, кожи, мездры, хрящей, костей; казеин является составной частью молока млекопитающих. Животные клеи относятся к белковым веществам, в состав которых входят кислород, азот, водород, углерод и сера. В химическом отношении животный клей представляет собой соединения желатина и хондрина. Клеи, в составе которых присутствует большое количество желатина, обладают повышенной клеящей способностью, клеи с преобладанием хондрина – меньшей клеящей способностью.

В живописи применяются только животные клеи высшего сорта, в них не должно быть таких минеральных примесей, как хлористый кальций, едкий натр, известь, которые часто применяются при выработке клея. Наличие в клее даже незначительного количества одного из этих веществ в свободном состоянии делает его совершенно непригодным для живописных работ. Чистый, свободный от минеральных примесей клей не окрашивает лакмусовую бумажку, клеи же с вредными примесями дают красное или синее окрашивание.

Рыбий клей высшего качества добывается из плавательных пузырей рыб осетровых пород. Для получения рыбьего клея плавательные пузыри размачиваются в известковом растворе и очищаются от наружного слоя, остающийся внутренний слой высушивается. По внешнему виду рыбий клей представляет собой довольно тонкие полупрозрачные, сморщенные, разной величины и формы пластины.

Рыбий клей состоит почти из чистого глютина, поэтому он обладает большой клеящей способностью. Он был известен еще в I в. н. э. В средние века рыбий клей употреблялся художниками при золочении и в других видах художественно-живописных работ. Художники средневековья отдавали ему предпочтение, считая его лучшим из животных клеев. Они использовали его для грунтовки холстов и проклеивания досок. Но из-за дороговизны он не получил распространения среди художников Западной Европы XV–XVII вв. и был заменен другими сортами клея. В отличие от Европы, в России XII–XVII вв. рыбий клей применялся как в станковой, так и в миниатюрной живописи, широко использовался при золочении и изготовлении грунта. В русских рукописях XVI–XVII вв., содержащих различные рецепты по технике живописи, рыбий клей также признают лучшим из всех клеев. В те времена его называли «карлук осетровый», «клей карнушный», «рыбий карлук».

Осетровый клей, действительно, является лучшим для грунтовки, однако надо иметь в виду, что слишком крепкий раствор клея может дать пленку, склонную к образованию трещин. Рыбий клей, приготовленный из других пород рыб или из их чешуи, костей и внутренностей, низок по качеству и для грунтовки практически непригоден.

Желатин готовится из шкурок молодых животных, в частности кроликов и ягнят. Эти шкурки очищаются и обезжириваются соляной кислотой. Образующийся таким образом клеевой раствор тщательно фильтруется и разливается на специальные доски, которые делаются из мрамора или другого материала, и подсушивается. Затвердевшую массу режут на пластины, которые окончательно высушиваются тоже на специальных сетках.

Желатин выпускается трех сортов: пищевой желатин, фотожелатин и технический. Пищевой желатин имеет вид прозрачных, бесцветных пластинок, фотожелатин – прозрачных крупинок, технический – крупинок темного цвета. В грунтовке холстов очень хорошо зарекомендовал себя фотожелатин.

Мездровый столярный клей получается путем замачивания в известковом растворе мездры и кожи животных, которые потом промываются холодной водой и варятся в небольшом количестве воды. Полученный раствор клея отстаивается, фильтруется, разливается по формам, в которых застывает, после чего разрезается на пластины и окончательно высушивается на сетках.

Плитки мездрового клея малопрозрачны и имеют коричневый цвет. За неимением желатина при грунтовке холста может применяться и столярный клей. Но в этом случае надо остерегаться переклейки холста, т. е. введения в грунт излишнего клея, это придает жесткость и хрупкость клеевой пленке.

Костный, малярный клей готовится из обезжиренных (путем обработки соляной кислотой) костей. При этой обработке удаляются кальциевые соли, а оставшаяся масса хрящевидного раствора промывается известкой, а затем и обычной водой и варится в закрытых чанах. Дальнейший процесс ведется так же, как при производстве мездрового клея. Этот клей менее эластичен и имеет меньшую клеящую силу, чем столярный клей, и поэтому не рекомендуется для грунтовки холстов.

Пергаментный клей принадлежит к лучшим сортам кожного клея, богатым содержанием глютина. Он изготовляется из обрезков козьего или бараньего пергамента посредством их вываривания в воде. А. В. Виннер в своей книге уточняет: «По свидетельству Ченнино Ченнини и де Майерна, пергаментный клей приготовлялся следующим образом: брали полную горсть обрезков козьего или бараньего пергамента, всыпали в горшок с чистой колодезной водой и промывали от 4 до 5 раз и более, тщательно очищая обрезки от загрязнения. За день до варки клея обрезки размачивали и кипятили с чистой водой до тех пор, пока состав не уваривался до 1/3 своего первоначального объема. Полученный таким образом клеевой раствор процеживали и охлаждали, разрезали на куски и высушивали на ветру без солнца».

В живописи пергаментный клей применяется давно. Первое письменное упоминание о приготовлении этого клея относится к VII–VIII вв. н. э. В средние и более поздние века большинство западноевропейских художников использовали пергаментный клей для изготовления грунтов.

Перчаточный клей, в отличие от других, обладает большей клеящей способностью, эластичностью и повышенной сопротивляемостью к загниванию, что очень важно в живописи. Этот клей готовится из обрезков белых лайковых и бараньих кож так же, как и пергаментный, и принадлежит к лучшим сортам живописных клеев. В прошлом перчаточный клей, как и пергаментный, широко использовался в живописи западноевропейскими художниками, особенно в XVI–XVII вв.

Казеин представляет собой белковое вещество, которое находится в молоке; выпускается в виде порошка белого цвета или прозрачных зерен желтого цвета. Казеин не растворяется ни в холодной, ни в горячей воде. Его можно растворить, если в воду добавить щелочь: нашатырный спирт, буру, поташ и т. д. Отличительным свойством казеина является его необратимость. Пленка, образовавшаяся при высыхании, не растворяется в воде, поэтому казеин хорош для приготовления грунтов под темперу.

Казеин можно приготовить и в домашних условиях. Для этого снятое молоко створаживают слабой кислотой (уксусной). Полученный таким образом творог несколько раз промывают горячей водой и отжимают; отжатый творог растворяют в теплой воде с добавлением нашатырного спирта (при сильном помешивании деревянной или стеклянной палочкой). Полученный раствор отстаивается несколько часов, затем его размешивают до полного растворения остатков набухшего казеина и процеживают через марлю. Материалы берутся в следующих пропорциях: творог обезжиренный – 1 весовая часть, вода – 5 весовых частей и нашатырный спирт – 0,4 весовой части.

Растительные клеи

К растительным клеям относятся мука, крахмал, декстрин, их получают из картофеля, пшеницы и других злаковых.

В живописи из многочисленных видов клея растительного происхождения употребляется главным образом крахмал – картофельный, пшеничный, а также пшеничная мука.

Растительный клей в западноевропейской живописи использовали при изготовлении грунтов живописцы XVI–XVII вв. Смесью из просеянной муки и животного клея замазывали отверстия холста редкого плетения. Из тонко смолотой пшеничной муки варили клейстер, смешивали его с льняным или ореховым маслом и добавляли свинцовые белила, таким образом приготовляя грунтовочную массу для холста.

Русские живописцы XVI и середины XVII в. иногда готовили холст под масляную живопись проклеенным клейстером, сваренным из пшеничной муки. Способ приготовления клея из муки или крахмала, который принято называть клей стером, таков. Крахмал или мука высыпается в определенное количество воды и тщательно перемешивается, чтобы не образовалось комков. После этого сосуд ставится на огонь, а полученная масса помешивается, причем держится на огне до тех пор, пока мука или крахмал не обратятся в клейстер. Клейстер после охлаждения студенится, особенно если он в горячем состоянии густ, что следует учитывать при работе с ним. Употреблять в дело лучше всего только что сваренный клейстер, так как на другой день он уже начинает выделять из себя воду и качество клейстера снижается.

В настоящее время не применяются грунты, которые содержат муку или мучной клейстер, так как они обладают гигроскопичностью, легко поглощают влагу, быстро отсыревают и загнивают, а также поражаются вредителями.

Эмульгаторы

Яичные желтки выступают в качеству эмульгатора – вещества, облегчающего получение эмульсионных грунтовых составов, придающего им (грунтам) большую прочность, нерасслаиваемость и эластичность. Что касается яичных белков, то они после высыхания образуют прозрачные, очень хрупкие пленки, поэтому в грунтах их не применяют.

Пластификаторы

Это смягчающие вещества: мед, глицерин, касторовое масло. Они добавляются в грунтовые составы для повышения эластичности грунтов (причем в очень малых количествах, так как их излишек может отрицательно повлиять на устойчивость грунтов и ослабить их).

Мед состоит в основном из смеси водных растворов виноградного сахара (декстрозы), плодового сахара (левулезы) и тростникового сахара. Ввиду непостоянного состава меда, его повышенной кислотности и некоторых других недостатков в качестве пластификатора для грунтов употреблять его следует с большей осторожностью.

Глицерин представляет собой трехатомный спирт, получаемый в результате расщепления жиров щелочами. Глицерин бесцветен, легко растворим в воде и винном (этиловом) спирте, к сожалению, сохраняет эластичность грунта лишь временно, до момента улетучивания.

Касторовое масло добывается из семян растения клещевины. Оно относится к невысыхающим маслам, т. е. не способным образовать твердую пленку. Его добавляют в грунты, содержащие в своем составе масло в минимальных количествах.

Консервирующие вещества

Вещества-антисептики предохраняют от плесневения и загнивания грунты, в состав которых входит клей. К ним относятся фенол, формалин, пентахлорфенолят натрия и алюминиево-калиевые квасцы.

Фенол представляет собой чистую карболовую кислоту в виде прозрачных кристаллов. Получается из каменноугольной смолы. Фенол ядовит и требует осторожного обращения, особенно нужно беречь глаза. Это один из очень сильных антисептиков, однако его консервирующая способность довольно быстро иссякает.

Формалин – водный раствор формальдегида, бесцветного газа с крайне удушающим запахом, раздражающим образом действующего на слизистые оболочки и вызывающего слезотечение. Он слабее фенола, также недолгого действия; пленки животного клея задубливаются, становятся нерастворимыми в воде, причем приобретают некоторую хрупкость и растрескиваются, если их смочить формалином.

Пентахлорфенолят натрия является производным фенола. Это порошок или паста со слабым запахом карболовой кислоты. Он полностью растворяется в воде, окрашивая ее в коричневый цвет. Пентахлорфенолят натрия обладает более стойким консервирующим свойством по сравнению с фенолом.

Алюминиево-калиевые квасцы – это двойная соль сернокислых калия и алюминия. Квасцы обладают небольшой консервирующей способностью. Если их добавить в клеевой раствор, то после высыхания клеевая пленка становится нерастворимой в воде. Однако квасцами не следует злоупотреблять из-за их влияния на качество клеевых растворов и пленок.

Виды грунтов

Грунты в масляной живописи необходимы прежде всего для прочной связи красочного слоя с основой (холстом), с одной стороны, и для предохранения холста от разрушения вследствие проникновения в него масла из масляных красок – с другой. Отсюда возникают требования, предъявляемые к грунту.

• Грунт, закрывая фактуру холста, образованную пересечением нитей утка и основы, должен придать поверхности однородность и требуемый цвет.

• Грунт должен придать поверхности холста высокие адгезионные свойства (способность удерживать краски).

• Грунт должен быть мягким и эластичным, не растрескиваться при сворачивании холста в рулон. Поверхность нанесенного грунта должна быть слегка шероховатой и матовой. После покрытия холста грунтом не должна потеряться фактура холста.

• При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть (пожелтение грунта вызывается хранением его в темноте).

• На обратной стороне загрунтованного холста не должно быть следов проникновения клея или грунта.

• Грунт должен смягчать разницу в колебаниях между красочным слоем и основой в результате воздействия атмосферных явлений. Чем тоньше слой грунта, тем он эластичней.

• Грунт, состоящий из нескольких тонких слоев, эластичней, чем грунт, состоящий из одного слоя той же толщины.

Грунты для масляной живописи в зависимости от входящих в их состав веществ бывают: клеевые, полумасляные, масляные и эмульсионные.

Чем меньше связующего в грунте, тем он более «тянущий».

«Тянущие» грунты (клеевые и эмульсионные/акриловые на основе мела) – сильно забирают масло из красок, тем самым предают красочному слою матовый оттенок. Перед началом работы на таких грунтах их надо протереть промасленным тампоном.

«Среднетянущие» грунты (эмульсионные/акриловые на основе белил) перед работой проклеиваются слабым раствором желатина (1:100)

«Слаботянущие» грунты (масляные) – практически не забирают масло из красок, но сцепление масляных красок с грунтом слабое, краски осыпаются

Клеевой грунт

Характерной особенностью клеевого грунта является то, что в его состав не входит масло. Он состоит из одной или двух проклеек и нанесенных на них слоев грунта, содержащих раствор клея с размешанным в нем пигментом: мелом, гипсом – и введенными в него пластификатором и консервирующим веществом.

Клеевые грунты сильно впитывают масло из наложенного красочного слоя. На чрезмерно впитывающих грунтах происходит пожухание красок. Для уменьшения впитывающей способности клеевого грунта его покрывают слабым раствором рыбьего клея, желатина или слегка протирают отбеленным маслом.

Клеевой грунт имеет матовую поверхность, не требует выдержки временем, но надо иметь в виду, что клеевые пленки, в состав которых входит мед или глицерин, требуют выдержки примерно до 12 суток для стабилизации и потери излишней влаги.

Клеевые грунты имели широкое распространение среди художников прошлых веков, как в Западной Европе, так и на Руси. В масляной живописи клеевые грунты являются прекрасным материалом для покрытия не только дерева, но и холста. Прочность и стойкость этих грунтов к атмосферным и иным физико-химическим и механическим внешним влияниям вполне проверена временем на ряде картин старых мастеров.

По сравнению с грунтами других составов клеевые грунты имеют целый ряд существенных преимуществ. Они легко и быстро изготавливаются, обеспечивают прочное сцепление красочного слоя масляных красок с поверхностью грунта. Благодаря своей пористости этот грунт позволяет краскам чрезвычайно прочно спаиваться с ним, причем пожухание масляных красок, происходящее на обыкновенных клеевых грунтах, здесь легко устраняется нанесением на грунт тонкого слоя имприматуры.

Первые станковые картины, выполненные масляными красками на холсте и на дереве, имели клеевые грунты; в дальнейшем с развитием техники масляной живописи в XVI и особенно в XVII в. клеевые грунты не только сохранили свое значение, но и оказались наиболее востребованными.

Особый интерес для нас представляют клеевые грунты мастеров живописи XVI и XVIII вв., их состав и способы приготовления, несколько отличающиеся от современных.

Клеевые грунты живописцев прошлого имели в своем составе три слоя грунтовки, покрывавшей поверхность холста. Первым основным слоем была клеевая основа грунта, которая наносилась на поверхность холста 2–3 тонкими слоями жидкого пергаментного или перчаточного клея; иногда их число доходило до 5. Проклейка холста производилась теплым клеем, излишки которого тотчас же удалялись специальным металлическим скребком. Этот первый клеевой слой грунтовки являлся основой всего грунта и его назначение заключалось в связи холста картины со вторым основным слоем грунта, одновременно он служил естественной преградой на пути проникновения масла в ткань холста, тем самым предохраняя холст картины от разрушения его маслами.

Главное назначение второго слоя грунтовки – организация связи между клеевой основой и красочным слоем, а также создание ровной, твердой и эластичной поверхности, пригодной для живописи. Второй слой приготовлялся из мела, тонкого гипса или колокольной глины, смешанных в определенной пропорции с жидким пергаментным, перчаточным или иным видом животного клея. Такие сухие материалы, как тонкий гипс, мел, жженая колокольная глина, в мелко измельченном виде стирались на каменной плите с горячим клеем. Приготовленная таким образом смесь наносилась очень тонкими слоями на проклеенный холст (число слоев иногда доходило до 7–8, однако зачастую вполне хватало и 2 слоев.)

Вместо гипса и мела изредка употреблялась пережженная земля (колокольная глина), промытая водой, и просушенная горшечная глина, а также просеянная зола. Часто к гипсу и клею добавляли жженую охру. Первый (а иногда и второй) слой грунта по силе его высыхания шлифовался пемзой; при этом устранялись все неровности загрунтованной поверхности холста. Каждый последующий слой грунта наносился только на хорошо просохший предшествующий ему слой.

В подавляющем большинстве случаев живописцы XVI–XVIII вв. не ограничивались этими двумя основными слоями грунтовки и покрывали поверхность грунта тонким слоем специальной грунтовочной краски, называемой имприматурой. Имприматура наносилась только на хорошо просохший грунт. Приготовлялась она из свинцовых белил, неаполитанской желтой и колокольной жженой земли, которые стирались на льняном или ореховом масле, сваренном со свинцовым глётом. По мере перехода от светлых грунтов к темным в имприматуру стали добавлять умбру, сурик и угольную черную, иногда – жженую красную охру или жженую красно-коричневую охру, стертые с вареным со свинцовым глётом льняным или ореховым маслом.

Имприматура играла весьма значительную роль в грунтах прошлого. Нанесенная тонким слоем, она препятствовала проникновению масла из красочного слоя в грунт, что предотвращало пожухание красок, столь распространенное явление в наше время.

Клеевые грунты, использовавшиеся живописцами XVI–XVIII вв., были очень совершенными. Их отдельные слои прочно скреплялись между собой, и весь грунт крепко держался на поверхности холста. Кроме этого, они обеспечивали хорошую связь с красочным слоем, что в большей степени происходило благодаря имприматуре.

Грунты, которыми пользовались русские художники XVII и начала XVIII вв. для живописи масляными красками на холсте, представляли собой смесь из кожного или рыбьего клея с мелом и немецкой черленью (красная земля). Исследования фрагментов подлинного грунта произведений А. Матвеева, Д. Левицкого, О. Кипренского, В. Тропинина и К. Брюллова помогли уточнить рецептуру использованного ими способа грунтовки холста: на проклеенный животным (возможно, рыбьим) клеем холст очень тонким слоем наносился клеемеловой грунт в 2–3 приема, а поверх него шел очень тонкий слой масляной краски того или иного цвета.

Полумасляный грунт

Полумасляные грунты можно подразделить на два вида. Первый вид – это клеемеловые грунты, в состав которых входят несколько слоев проклейки и грунта, последним, завершающим слоем является тонкий слой масляной краски, часто называемой «имприматурой». Грунты первой группы были очень широко распространены в масляной живописи в XVI–XVIII вв. В сущности, подавляющее большинство клеемеловых грунтов западноевропейских художников XV–XVIII вв., последним слоем которых была «имприматура», состоящая из тонкого слоя масляной краски, можно отнести к первой группе полумасляных грунтов. Строение и состав этих грунтов рассматривались выше. Их применение в художественной практике живописцев Западной Европы и России в XVII–XVIII вв., первой половине XIX в. убедительно показало высокое качество этих полумасляных грунтов.

Второй группой являются эмульсионные грунты, состоящие из ряда слоев проклейки, эмульсионного грунта и последнего слоя – масляных свинцовых белил. Этот вид грунта очень широко стал применяться в конце XIX в. и особенно в первой половине ХХ в. Хорошо и технически грамотно приготовленный полумасляный грунт состоит из двух слоев проклейки холста рыбьим клеем, двух слоев – эмульсионного грунта с различным содержанием масла в смесях и последнего, завершающего грунт слоя, состоящего из тонко стертых масляных свинцовых белил. Тонкий масляный слой избавляет от некоторой рыхлости эмульсионного грунта и придает ему большую прочность: уменьшает излишнее впитывание грунтом масла из красочного слоя и вместе с тем, благодаря тонкости, не препятствует умеренному проникновению в грунт масляного связующего красок, образующего как бы масляные корешки, что способствует прочному сцеплению красок с грунтом. Краски на полумасляном грунте держатся крепко, не склонны к пожуханию и не темнеют.

Приготовление полумасляного грунта заключается в следующем. Сначала производят первую проклейку холста клеевым раствором, состоящим из сухого рыбьего (осетрового) клея и воды. После высыхания первой проклейки наносят вторую проклейку. Клеевой раствор для нее берется более крепкий. Затем приступают к нанесению первого слоя эмульсионного грунта. Грунтовочная масса для него готовится из клеевого раствора, льняного отбеленного масла, сухих свинцовых белил, глицерина и куриного желтка, используемого в качестве эмульгатора. Эти компоненты особо тщательно перемешиваются и наносятся очень тонким слоем. После его высыхания наносится второй слой эмульсионного грунта, масса для него приготавливается точно так же, как и для первого слоя, с той лишь разницей, что клеевой раствор делают менее крепким, а количество масла не увеличивают.

На хорошо просохший второй слой эмульсионного грунта наносится еще один слой, состоящий из масляных тонко стертых белил, разведенных терпентиновым скипидаром или уайт-спиритом (очень тонкий слой, равномерно покрывающий всю поверхность грунта). Наносимый слой масляных белил должен быть обязательно тонким: только при соблюдении этого условия полумасляный грунт будет обладать хорошим качеством, так как тонкая пленка масляных белил, представляющая последний слой грунта, не станет препятствовать проникновению масляных красок в нижележащие слои эмульсионного грунта и прочно закрепляется.

Очень важным условием получения высококачественного полумасляного грунта второго типа является его выдержка в течение 3–5 месяцев перед употреблением в дело. В противном случае наносимые на невыдержанный или недостаточно выдержанный грунт красочные слои будут растрескиваться, не исключена возможность их отслоения.

Масляный грунт

В состав масляных грунтов входят красочные пигменты, в основном свинцовые или цинковые белила, мел, гипс, охры, жженые земли, умбры и связующее вещество – вареное льняное или ореховое масло.

Живописцы XVI–XVII вв. готовили масляные грунты из свинцовых белил, гипса, мела, натуральных и жженых земляных красок и умбры, смешанных с вареным со свинцовым глетом льняным или ореховым маслом. Этот грунт наносился двумя тонкими слоями на проклеенный животным или мучным клеем холст. Толщина всего слоя масляного грунта составляла около 0,01–0,02 мм, фактура холста при этом хорошо проступала сквозь грунт и загрунтованный холст имел хорошую шероховатую поверхность. Некоторые художники XVI–XVII вв. наносили масляную грунтовку на непроклеенный холст, но сохранность картин, выполненных на таком основании, крайне невелика.

В недалеком прошлом в России масляные грунты приготовлялись главным образом из цинковых белил, стертых с вареным или сырым льняным маслом. Грунт в один или два слоя наносился на поверхность холста, который предварительно проклеивался животным или растительным клеем.

Масляные грунты получили широкое распространение в XVIII и XIX вв. и послужили причиной гибели целого ряда картин западноевропейских и русских художников того времени. На масляных грунтах писали многие выдающиеся русские художники, в том числе В. В. Верещагин, В. И. Суриков, М. В. Нестеров, И. Е. Репин, И. И. Левитан. Вследствие существенных недостатков, которыми обладали масляные грунты, большинству произведений этих художников нанесен существенный вред. В некоторых случаях наблюдается растрескивание грунта, осыпание живописного слоя, которые вызываются тем, что красочные слои утрачивают почти полностью связь с грунтом, легко отслаиваются и осыпаются.

Основными недостатками масляных грунтов XVIII–XX вв., особенно приготовленных фабричным путем в первой четверти ХХ в., являются: очень плохое сцепление красочного слоя с грунтом (из-за полной его непроницаемости для связующего вещества красок – масла); очень долгое просыхание как самого грунта (около года), так и лежащих на нем красочных слоев; недостаточно полное просыхание в течение долгого времени толстых красочных слоев на масляных грунтах и связанные с ним сморщивание и разрывы красочного слоя; очень быстрое старение масляного грунта; плохое сцепление грунта с холстом, частое отслоение и осыпание красок. Все эти недостатки, особенно осыпание и отслаивание красочных слоев, которые вызываются отсутствием необходимого сцепления между красочным слоем и грунтом, позволяют квалифицировать масляные грунты как малопригодный для современной живописи материал. Надо отметить, что осыпание и отслаивание красочного слоя чаще всего наблюдаются в картинах, где красочный слой нанесен достаточно пастозно, картины же, имеющие тонкий, почти лессировочный слой краски (Айвазовский), менее подвержены этим явлениям.

Перечисленные недостатки особенно присущи масляным грунтам фабричного производства, поскольку они недостаточно хорошо просушиваются, а долгое хранение живописных холстов в свернутом виде нарушает нормальный процесс высыхания масляного грунта из-за отсутствия свободного доступа воздуха и света к грунту. Основная масса масляного грунта приходится на масло, а масло, лишенное света и воздуха, быстро становится прогорклым. Такие недостаточно просохшие грунтованные холсты, находившиеся в течение длительного времени в свернутом виде, вредно влияют на живопись, вызывая ее почернение и сильное растрескивание.

Масляные грунты живописцев прошлого, уступая в своей прочности клеевым грунтам, имеют известные преимущества перед современными. В состав наиболее прочных масляных грунтов XVI–XVII вв. обязательно входила горшечная глина; стертая с вареным льняным маслом, она, высыхая в тонком слое, обладала способностью впитывать в себя незначительное количество масла из красок, причем поглощение грунтом масла из красок было столь незначительным, что не вызывало пожухания красок. Благодаря этому создавалось необходимое сцепление между красочным слоем и масляным грунтом. В этой связи для нас представляют интерес состав грунта и техника грунтовки, применявшиеся старыми мастерами.

Масляные грунты живописцев XV–XVII вв. так же, как и клеевые, состоят из трех основных слоев грунтовки: клеевой основы, слоя грунта и имприматуры. Проклейка наносилась на поверхность холста в два-три слоя теплым перчаточным клеем, очень тонко. Излишки его удалялись с поверхности холста специальным скребком сразу же после проклейки. Второй слой грунтовки включал различные сухие материалы: гипс, мел, горшечную глину, жженую или натуральную красную землю, охру, умбру, угольную черную и свинцовые белила, стертые с вареным со свинцовым глетом льняным или ореховым маслом.

Некоторые живописцы, по свидетельству Вазари, Паломино, Пернети, приготовляли масляный грунт из натуральной красной земли, которая была стерта с вареным ореховым маслом, или горшечной глины, красной жженой земли и умбры, смешанных с вареным маслом. Другие живописцы употребляли масляный грунт, состоящий из 1 части хорошей, тонко смолотой муки и 1/3 части свинцовых белил, стертых с 1 частью вареного льняного масла. Этот грунт некоторыми художниками считался малопригодным для живописных работ, потому что в состав грунта входила мука или мучной клейстер, делающий грунт очень гигроскопичным и легко поддающимся загниванию. По мнению Паломино, эти грунты явились причиной гибели многих картин.

В Западной Европе художники в XVI–XVII вв. наносили второй слой грунтовки 2–3 тонкими слоями на проклеенную поверхность холста. Первый, а то и второй слой грунтовки, как правило, шлифовался пемзой, последний же слой никогда не шлифовался. Третий, основной слой масляного грунта – имприматура, которая наносилась одним, редко двумя тончайшими слоями на проклеенную, прогрунтованную и хорошо просушенную поверхность грунта. Благодаря составу слоев грунта и высокому качеству входящих в него материалов все слои грунта были очень прочно соединены друг с другом; грунт старых мастеров крайне мало впитывал масло из красок, и пожухания масляных красок на этих грунтах не происходило.

Эмульсионный грунт

Этот вид грунта получает все большее распространение в последние годы. Он неплохо зарекомендовал себя, но говорить с полной уверенностью о его качествах пока рано. Слишком мало времени прошло с тех пор, как его стали широко употреблять и наблюдать за его поведением в живописных произведениях.

Эмульсионный грунт наносится в несколько слоев на предварительно проклеенный холст. В состав эмульсионного грунта входит, кроме клеевого раствора, масло в различных пропорциях с добавлением сухих белил и некоторых других компонентов. Особенность эмульсионного грунта заключается в том, что в нем увеличивается содержание масла от первого к последующим слоям. Первый слой представляет состав, близкий к проклейке, а последний – очень близкий к живописному слою масляных красок.

Эмульсионные грунты обладают меньшей способностью впитывать масло из красок, чем грунты клеевые. Холсты с эмульсионным грунтом рекомендуется выдерживать в светлом, сухом помещении в развернутом виде не менее 2–3 недель, лучше в течение месяца – времени, нужного для высыхания и стабилизации нанесенных на холст эмульсионных грунтовых составов.

Эмульсионный грунт имеет матовую поверхность. В некоторых случаях на эмульсионных грунтах, особенно недостаточно просушенных, наблюдается потемнение красок, точные причины этого явления пока недостаточно изучены.

Некоторые художники для предотвращения прохождения масла из красок на обратную сторону холста покрывают грунт покупных эмульсионных холстов раствором клея, эмульсией или лаком. Следует обратить внимание на то, что такие покрытия имеют целесообразность только в том случае, когда наносятся на доброкачественные грунты и их целью является уменьшение большой впитываемости грунтов. Если же грунт пропускает масло насквозь, главной причиной чего, как правило, является наличие в грунте микротрещин, то никакие покрытия этого дефекта не исправят, а лишь на некоторое время отсрочат выявление и увеличение микротрещин в грунте, влекущих рано или поздно разрушение картины.

Можно приготовить грунт самостоятельно:

1. Связующее для клеевого грунта:

1. Клей: Желатин. Из него получаем 5% раствор клея (25 гр. на 500 мл воды)

2. Пластификатор: Глицерин. Расход 5-10 мл на 25 гр. сухого желатина

Связующее для масляного грунта:

1. Масло льняное

2. Масло маковое

3. Масло ореховое

4. Связующее для масляных красок

2. Пигменты для грунта

1. Мел - фасовка по 100/500/1000 гр. (но не строительный)

2. Пигмент белый : Окись цинка - цинковые белила по 100/200/500/1000 гр.

3. Пигмент белый : Окись титана - титановые белила по 100/200/500/1000 гр.