Краски можно определить как вещества натурального или искусственного происхождения, которые способны окрашивать тот или иной предмет, материал с помощью связующего вещества или без него. К первым относятся краски, используемые в живописном деле, ко вторым – краски, применяемые в текстильной промышленности.

Некоторые краски состоят из несложных химических соединений, другие – из более сложных химических соединений или же из смеси различных химических элементов. К первым можно отнести цинковые белила, состоящие из соединения цинка и кислорода, ко вторым – ультрамарин, в состав которого входят кремнезем, глинозем, натр, сера и др. К краскам, состоящим из смеси различных химических элементов, относятся свинцовые белила, охры и многие другие.

Цвет красок определяет их химический состав и физическое строение, при изменении которых изменяется и цвет красок. Изменение цвета красок зависит также и от условий, в которых находятся краски. Одни краски могут менять свой цвет и состав от воздействия высоких температур, другие – под влиянием кислот и излучений, третьи изменяют свой цвет и состав под воздействием воздуха и света. Кроме этого на цвет красок влияет степень размельчения пигмента: какие-то из них выигрывают в цвете при тонком измельчении, другие же при этом теряют в цвете.

Степень размельчения играет большую роль и в укрывистости красок. Под этим понимается способность краски делать невидимым цвет материала, на который она нанесена тонким слоем. Этой способностью обладают те краски, частицы которых сильно отражают свет и поэтому не позволяют ему проникать в глубину вещества краски и достигать основания, на котором она лежит. Степень размельчения, а следовательно, и величина зерен, наиболее отвечающая этому качеству краски, должна составлять 1/100 мм. Краска в таком виде проявляет наиболее выраженную кроющую способность. Кроющие краски в большинстве случаев имеют большой удельный вес, примером этого могут служить свинцовые краски.

Лессировочные краски не обладают кроющей способностью. При нанесении толстым слоем они выглядят темными. Теплые краски остаются в толстых слоях более прозрачными, холодные же в этом случае кажутся черными. Полулессировочные краски занимают промежуточное положение между корпусными, или кроющими, и лессировочными.

Большинство материалов, покрываемых красками, нейтральны к ним. Таковыми являются нормально загрунтованные холст, дерево, картон и др.; стены же, содержащие известь и цемент и некоторые соли, могут изменить краски; бумага, содержащая квасцы, также изменяет некоторые краски.

Многие краски ядовиты. Первое место в этом отношении занимают мышьяковые и свинцовые краски, требующие особо осторожного обращения с ними: следует избегать вдыхания мелкой пыли (если они в порошке), а также привычки брать в рот кисть при работе акварельными красками. Мышьяковые краски представляют опасность при окраске внутренних помещений зданий, если в них связующим является клей.

По мнению Плиния (I в. н. э.), наиболее древними красками были: мелинум (белый пигмент), желтая краска (видимо, охра), красная (синопская земля) и черная, получаемая искусственным путем.

Во время изучения красочного слоя фаюмских портретов, которые датируются I–III вв. н. э., было установлено, что их живописный слой образован четырьмя красками: белой (свинцовые белила), желтой (охра), красной (красная земля) и черной (угольной). На некоторых же портретах обнаружили органический краситель, а также киноварь двух видов, зеленую землю, умбру, органическую черную в смесях с индиго и медную синюю.

Античные и средневековые авторы самой древней краской считали свинцовые белила, которые получали, окисляя уксусом свинцовые стружки. Количество красок, которыми располагали античные и средневековые живописцы, было ограниченным. Особую потребность испытывали в зеленых пигментах. Распространенной краской этого цвета была ярь-медянка. Она могла иметь оттенки от зеленого и зелено-синего до сине-зеленого и голубого. Эта краска, используемая в качестве темперы, широко применялась в живописи XV–XVII вв.

При изучении красочного слоя картин XV–XIX вв. выяснилось, что за этот период применялось в общей сложности до 300 различных пигментов, что свидетельствует о поисках художниками наиболее подходящих для живописи красок. Но в разные времена количество фактически задействованных красок было ограниченным. Например, с 1430 по 1600 г. живописцы использовали в своей палитре всего одиннадцать пигментов, а в эпоху расцвета живописи, в XVII в., – всего тринадцать. Южнонидерландские живописцы XV в. и их последователи в XVI в. работали тремя синими, двумя желтыми, двумя зелеными, белой и черной красками.

В XVII столетии живописцы применяли четыре синие, три зеленые, по две красные и желтые, белую и черную краски, и только в XVIII и особенно в XIX в. палитра художников значительно обогащается и совершенствуется.

В XVIII и XIX вв. было создано несколько зеленых и желтых пигментов, в том числе и неаполитанская желтая, в основу которой вошли свинцовые белила. Начало ее применения в живописи относится к 1702 г.

В XVIII в. появились цинковые белила, но в живописи их стали использовать только в 80-е годы XIX в. Применение цинковых белил стало важным этапом в истории развития техники живописи, так как эти белила дали художникам не только насыщенную белую краску, но и возможность получать чистые разбелы других красок, к тому же не темнеющих в дальнейшем от сероводорода и сернистых газов, к чему склонны краски, смешанные со свинцовыми белилами.

Большим событием в красочной промышленности считается получение в 1868 г. из антрацита ализарина и многих других красителей, в числе которых был искусственный краплак. Во второй половине XIX в. появились такие краски, как кобальт зеленый светлый и темный, марганцевая фиолетовая и др. С 1912 г. в живописи начинает применяться кадмий красный.

Пигменты

Любые краски состоят из красящего вещества – пигмента – и связующего материала. Пигменты в подавляющем большинстве универсальны и пригодны для различных красочных систем: акварели, гуаши, пастели, фрески, энкаустики и др. Пигменты можно разделить на две большие группы: минеральные пигменты (неорганические) и органические.

Минеральные пигменты, основой которых являются соединения металлов, подразделяются на две подгруппы:

пигменты природные (натуральные), полученные в результате процессов, происходящих в недрах земли: охры, сиены, марсы, умбры и др.;

пигменты синтетические, получаемые в результате деятельности человека: кадмиевые, кобальтовые, железоокисные, хромовые и др.

Природные неорганические пигменты добываются при разработке открытых карьеров и затем подвергаются специальной обработке: сушке, дроблению, разлому, сепарации.

Цветные земли, загрязненные сопутствующими породами и механическими примесями, проходят операцию обогащения путем отмачивания. С целью достижения определенного оттенка некоторые земляные пигменты после обогащения претерпевают термическую обработку – прокаливание при различных температурах (например, из охры светлой получают охру красную, из сиены натуральной – сиену жженую).

Органические пигменты представляют собой высокомолекулярные соединения, являющиеся красящим началом (красителем), которые закреплены на минеральном основании: гипсе, меле, каолине, бланфиксе и т. д.

Органические пигменты разделяются на две подгруппы:

– пигменты натурального происхождения (например, индиго, индийская желтая, кармин натуральный и др.); это, как правило, вытяжки из растительных или животных организмов;

– пигменты искусственного происхождения (например, краплак золотисто-желтый ЖХ, тиоиндиго розовый, зеленый флатационный и др.).

Важнейшей особенностью пигментов, в отличие от красителей, является не столько растворимость в жидкостях, применяемых в живописи, сколько способность смешиваться с ними, не окрашивая.

Свойства пигментов

Качество современных пигментов определяется рядом физико-химических показателей, характеризующих свойства, которые предусматриваются требованиями технических условий. К основным свойствам пигментов относятся следующие.

Цвет и обусловливающие его характерный химический состав и структура.

Укрывистость, или кроющая способность, под которой понимают способность пигмента закрыть грунт при его окраске таким образом, чтобы он не просвечивал через слой краски. Выраженность этого свойства определяется количеством граммов пигмента, необходимого для укрытия 1 м2 поверхности (г/м2). Укрывистость различных пигментов колеблется в широких пределах. В производстве художественных красок применяется значительное количество пигментов, отличающихся низкой укрывистостью, т. е. высокими лессирующими свойствами. Применение таких пигментов расширяет творческие возможности художников, позволяет получить нужные цветовые нюансы не только за счет смешивания красок различных цветов, но и за счет наложения лессирующих слоев, через которые просвечивает ранее положенная краска. Как правило, пигменты с низкой укрывистостью обладают довольно большой маслоемкостью (например, краплак красный и фиолетовый, волконскоит и земля зеленая).

Интенсивность, или красящая сила, – свойство пигментов оказывать влияние на цвет смеси при смешивании с другими пигментами, что выражается в процентах по отношению к интенсивности эталонного образца. Интенсивность различных пигментов колеблется в широких пределах. Особенно высокой интенсивностью отличаются высокодисперсные органические пигменты (например, краплаки), которые своим интенсивным цветом «забивают» цвет других пигментов при смешивании.

Маслоемкость – количество граммов масла, необходимых для получения красочной пасты из 100 г пигмента (это маслоемкость 1-го рода). Под маслоемкостью 2-го рода понимают количество масла, содержащегося в краске, готовой к применению (так называемая малярная консистенция). Художественные краски в отличие от красок промышленного назначения должны быть густой консистенции для обеспечения так называемой пастозности. При изготовлении таких консистентных красочных паст количество масляного связующего приближается к величине маслоемкости 1-го рода. Поэтому данный показатель весьма характерен для пигментов, применяемых в производстве художественных красок.

Светостойкость – способность пигмента под действием света сохранять постоянство оптических характеристик и своего состава. Практически все пигменты под действием солнечной радиации претерпевают в разной степени те или иные изменения: потемнение, изменение оттенка и даже цвета, понижение насыщенности цвета и т. д.

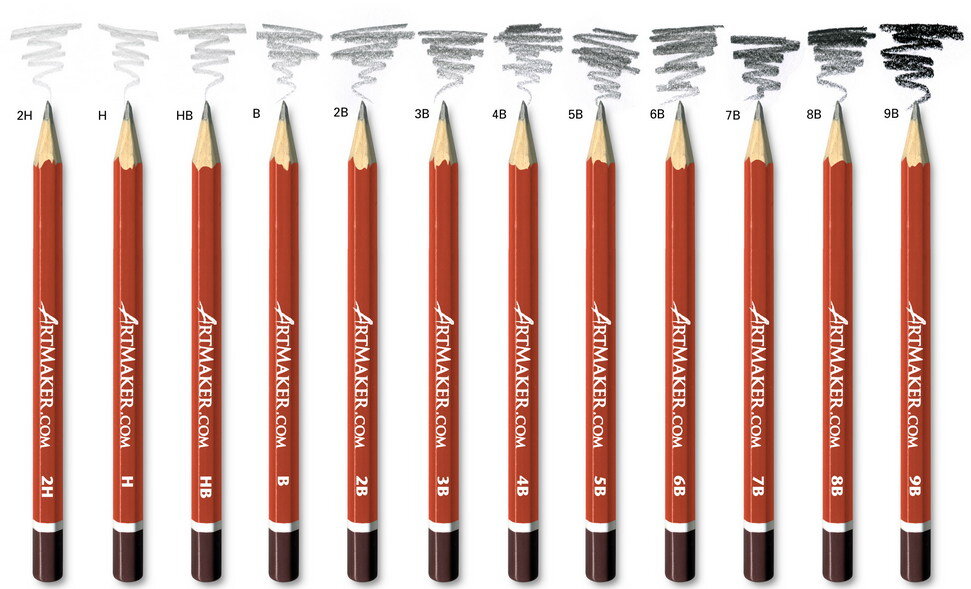

Дисперсность (степень перетира) – показатель, который влияет на многие свойства пигмента: кроющую способность, интенсивность цвета, маслоемкость и др. Это зависит от многих геометрических факторов, наиболее существенными из которых являются размер и форма частиц.

Масляные художественные краски и предъявляемые к ним требования

Выше уже говорилось о том, что любая красочная система состоит из пигмента и связующего вещества. В масляных красках в качестве связующего вещества используется масло.

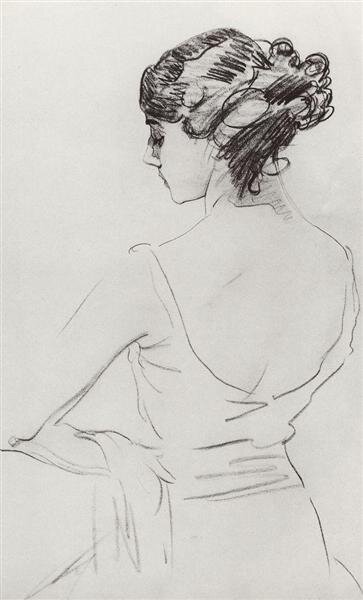

Масляные художественные краски представляют собой тонкорастертые пастообразные смеси высших сортов пигментов со специально приготовленными связующими из препарированных растительных масел – льняного и орехового (из грецких орехов). В качестве связующих указанные масла взяты потому, что их положительные свойства проверены веками. Об этом свидетельствует хорошая сохранность произведений мастеров живописи XV–XVII вв. – русских и фламандских, применявших льняное масло, и итальянских, пользовавшихся ореховым маслом.

Льняное масло для художественных красок получают методом холодного прессования из семян льна, произрастающего в северных районах России, дающего, как известно, наилучшее по качеству масло.

Масла допускаются в производство лишь после многомесячной выдержки. Они подвергаются щелочной рафинации и многократной промывке водой, благодаря чему из них удаляются свободные жирные кислоты, белковые и слизистые вещества. Затем они дополнительно отбеливаются активными землями. Препарирование масел заканчивается их уплотнением путем тепловой полимеризации.

Помимо масел в состав связующих входят смолы – даммара и мастика (мастикс), положительным образом влияющие на свойства красок. Для придания краскам лучшей консистенции и других свойств, объединенных термином «пастозность», в них вводится воск пчелиный и стеарит алюминия.

После высыхания красок образуются пленки, стойкие к внешним воздействиям, не растворимые в воде и органических растворителях. Со временем, особенно в условиях недостаточного освещения, пленки льняного масла желтеют. Для устранения этого недостатка и улучшения традиционных свойств художественных масляных красок в качестве пленкообразующего используют пентаэритритовые эфиры жирных кислот подсолнечного масла – пентаэфиры (ПЭ) и дегидратированное касторовое масло (ДКМ).

К художественным масляным краскам, выпускаемым в России, в соответствии с техническими условиями предъявляются следующие требования.

Цвет красок должен соответствовать утвержденным эталонам.

Разносимость. Краска должна легко разноситься кистью от корпусного до лессирующего слоя и не должна свертываться в комочки.

Пастозность. Краска, выдавленная из тубы, при температуре 18–20 °C должна при отрыве от нее мастихина или щетинной кисти образовывать неоплывающий конус. Допускается склонение верхней части конуса.

Время высыхания. Краска, нанесенная на стекло, при высыхании не должна отслаивать связующие и должна высыхать практически при температуре 18–20 °C в течение 5–15 суток в зависимости от свойств пигмента (подробнее см. глава 4).

Стабильность. Краска при хранении в плотно закрытых тубах при нормальной температуре не должна затвердевать и желатинизировать в течение трех лет.

Светостойкость красок характеризуется степенью изменения цвета красочной пленки при облучении. По светостойкости краски подразделяются на светостойкие (***), среднесветостойкие (**) и малосветостойкие (*).

Параметры художественных красок. Укрывистость, колор-индекс, светостойкость.jpg

Характеристика отдельных масляных красок

Краски на основе неорганических (минеральных) пигментов

Белила цинковые. Вследствие ядовитости свинцовых белил попытки приготовить белила из других материалов предпринимались давно. В 1780 г. Куртуа были приготовлены белила из цинка, но краска получилась очень дорогой и, не имея успеха скоро была забыта. Только в 1840 г. удалось получить из цинка дешевую неядовитую краску, которая могла конкурировать со свинцовыми белилами во всех отношениях. После этого производство белил из цинка получило широкое распространение.

Белила готовятся на основе окиси цинка высшего сорта, получаемой из электролитного цинка, и связующего, в состав которого входят ореховое и льняное масла. Такое связующее обеспечивает наиболее прочную пленку белил, являющихся наиболее употребляемой краской в масляной живописи, хотя эти белила со временем могут вызвать слабое пожелтение в экспозициях. Это связано с льняным маслом, входящим в связующее, оно со временем желтеет. При введении в качестве связующего нежелтеющее маковое масло (чем обычно грешат даже лучшие зарубежные фирмы) белила имеют тенденцию к растрескиванию красочной пленки.

Цинковые белила обладают пластичной, легкой пастой, относительно медленно высыхающей (15 суток). Для ускорения высыхания можно добавить немного свинцовых белил (10–15 % по объему). Цинковые белила образуют пленку, обладающую хорошей адгезией (25 мм), но со временем несколько теряют свою первоначальную эластичность. На свету они не утрачивают свою белизну даже при наличии сероводорода, чем отличаются от свинцовых белил. В темноте желтеют, но, будучи выставленными на свет, принимают первоначальный вид. Со всеми светопрочными красками дают прочные разбелы, всегда более холодные, чем разбелы свинцовых белил.

Белила свинцовые. Свинцовые белила были известны уже в глубокой древности. О них упоминают Диоскорид, Теофраст, Витрувий и Плиний. Греки называли краску «псимитион», римляне – «церусса». В средние века производством краски занимались главным образом венецианцы от которых оно перешло затем к голландцам. Позднее производством белил стал славиться город Кремниц в Венгрии, по имени которого одно время назывался высший сорт свинцовых белил, уступивших свое первенство белилам из города Кремса (кремсским) в Австрии, куда позднее перешло и где сосредоточилось производство названной краски.

Готовятся свинцовые белила на основе специально выпускаемого пигмента (основной – углекислый свинец) и связующего, состоящего из орехового и льняного масел. По сравнению с цинковыми белилами обладают более тяжелой и несколько вязкой пастой, высыхающей значительно быстрее. Более укрывистые, дают хорошую пленку, обладают хорошей адгезией (не менее 20 мм) и эластичностью.

Имеют свойство темнеть в экспозициях, что связано с наличием сероводорода в помещениях. Обладают ядовитыми свойствами. С другими красками образуют разбелы теплых оттенков.

Время высыхания – до 10 суток.

Белила свинцово-цинковые. Эти белила являются смесью цинковых и свинцовых белил, взятых в соотношении 1: 1 (по весу), обладают пластичной и легкой пастой. Светопрочны сами по себе в смесях с другими светопрочными красками. Имеют преимущество перед цинковыми белилами по скорости высыхания, эластичности и по красящей силе. В то же время унаследовали в некоторой степени отрицательные свойства свинцовых белил: ядовитость и склонность к потемнению от действия сероводорода.

Адгезия – не менее 20 мм. Время полного высыхания – до 10 суток.

Белила титановые. Первые попытки применения в красочном деле соединений титана относятся к 1870 г. С 1912 г. в Норвегии велись опыты по получению титановых белил, и в 1920 г. эти белила появились в продаже. Изготавливаются белила из высококачественной двуокиси титана.

Титановые белила обладают хорошей пастозностью, самой высокой укрывистостью и разбеливающей способностью, не уступая по белизне цинковым белилам. Не ядовиты. С цветными красками образуют разбелы холодного оттенка.

Адгезия – не менее 25 мм. Время высыхания – до 13 суток.

Кадмиевые краски

Металл кадмий, как известно, близок по своим свойствам цинку и в соединениях с ним встречается в цинковой руде. В чистом виде он получен в 1817 г. Сернистые соединения кадмия находятся в природе в виде минерала гренокита; по химическому составу он тождествен кадмиевым краскам, которыми пользуются живописцы. Гренокит имеет различные оттенки – от желтого до оранжевого, но так редок, что никакого практического применения иметь не может. Сернистые соединения кадмия получены искусственным путем Меландри в 1829 г., после чего и началось использование желтых и оранжевых кадмиевых красок в живописи. Красные кадмиевые краски появились позднее, впервые в России они стали употребляться в начале ХХ в., около 1912 г.

Кадмий лимонный. Краска имеет холодный цвет, очень чистый по тону. Паста ее пластичная, легкая, стабильная.

Краска кроющая, после высыхания не меняет тона. Светопрочная. При смешении со светлыми синими красками дает яркие и чистые зеленые оттенки.

Пасты красок кадмия желтого светлого, кадмия желтого среднего, кадмия желтого темного пластичные, легкие и стабильные, средней кроющей способности и интенсивности. По своим цветовым свойствам в палитре незаменимы. После полного высыхания остаются такими же чистыми и насыщенными, какими были после нанесения на грунт. Светостойкие.

Для разведения рекомендуется пользоваться льняным и ореховым отбеленными маслами. От добавления пинена и разбавителя № 2 (уайт-спирита) цвет несколько тускнеет.

Адгезия красок к грунту – не менее 20–30 мм. Продолжительность высыхания красок – до 19 суток.

Краски кадмия оранжево-красного, кадмия красного светлого, кадмия красного темного, кадмия красного пурпурного отличаются друг от друга своим тоном – от теплого оранжевого до малинового холодного. Обладают большой цветовой насыщенностью, чистотой и яркостью. Относятся к группе кроющих красок (с увеличением кроющей способности к более темным). Светопрочные.

Пасты пластичные, легкие, стабильные. Адгезия красок – не менее 20–30 мм. Продолжительность полного высыхания – до 15 суток.

Для разбавления красок лучше всего пользоваться льняным, отбеленным или ореховым маслами.

Кобальтовые краски

Первой кобальтовой краской, вошедшей в живопись, была смальта, открытие которой относится к середине XVI в. Смальта является одним из видов синего кобальтового стекла, обращенного в порошок, а потому и не имеющего кроющих способностей. Вследствие дороговизны натурального ультрамарина смальтой очень часто пользовались мастера эпохи Возрождения, хотя краска вызывала немало затруднений из-за отсутствия у нее способности крыть на масле.

Рецептуру синей кобальтовой краски, обладающей всеми необходимыми для живописи свойствами, удалось разработать значительно позже, в 1804 г. В 50-е годы XIX в. открыт кобальт фиолетовый, в конце XIX в. – зеленая кобальтовая краска.

Кобальт синий. Краска синего цвета средней интенсивности, лессирующая, в корпусном мазке обладает большой цветовой насыщенностью и чистотой. Паста очень пластичная, легкая. По грунту разносится легко, до тонких лессирующих слоев. При высыхании в условиях недостаточной освещенности несколько зеленеет вследствие пожелтения льняного масла, входящего в состав связующего.

Краска светостойкая, обладает хорошей адгезией к грунтованному холсту (не менее 25–30 мм). Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Кобальт синий спектральный. Синяя краска теплого спектрального тона, очень похожа на ультрамарин. Являющийся ее основой пигмент виллемитового типа получают путем прокаливания смеси из окислов кобальта, цинка и кремния при очень высокой температуре. Обладает средней интенсивностью, в тонких слоях лессирует. Будучи положена корпусно, эта краска, в отличие от ультрамарина, сохраняет свой тон, не давая свойственного ультрамарину потемнения при высыхании, и не проявляет никаких признаков «ультрамариновой болезни».

Краска светостойкая, адгезия к грунтованному холсту – 25–30 мм. Продолжительность высыхания – порядка 14 дней.

Кобальт фиолетовый светлый. Краска розовато-фиолетового цвета, лессирующая, пластичная и легкая. В работе удобна. Достаточно светостойкая, дает прочные смеси со всеми светостойкими красками палитры. Обладает невысокой интенсивностью, но хорошей пастозностью. Адгезия – не менее 25–39 мм. Продолжительность полного высыхания составляет 13 суток.

Кобальт фиолетовый темный. Краска характерного фиолетового цвета, лессирующая, средней интенсивности, пластичная. Светостойкая сама по себе и в смесях со всеми светостойкими красками, обладает хорошей пастозностью. Адгезия – не менее 25–30 мм. Продолжительность полного высыхания – до 15 суток.

Кобальт зеленый темный. Темно-зеленая кроющая краска, со слегка синеватым оттенком. Разбел ее зеленовато-синий. Обладает средней интенсивностью, пластична, стабильна, светопрочная. Смеси ее (за исключением смесей с красками на пигментах с органической основой и с ультрамарином) также светопрочны.

Адгезия к грунтованному холсту – не менее 30 мм. Продолжительность высыхания – до 15 суток.

Кобальт зеленый светлый. Светло-зеленая краска характерного цвета и оттенка, небольшой интенсивности, кроющая. Обладает рядом положительных свойств: пластичная и стабильная, постоянная в цвете и прочная в пленках. Безопасна в смесях со светопрочными красками. Хорошая адгезия – не менее 30 мм. Срок полного высыхания – порядка 13 суток.

Кобальт зеленый светлый, с холодным оттенком. Отличается от предыдущей краски более холодным и голубоватым оттенком. В остальном – аналогична кобальту зеленому светлому.

Церулеум. Светло-синяя оловянно-кобальтовая краска слегка зеленоватого тона, обладающая хорошей пастозностью. Особенностью ее является сохранение постоянного цвета при искусственном освещении экспозиций. Светопрочная.

Адгезия к грунтованному холсту – менее 30 мм. Срок полного высыхания – до 13 суток.

Ультрамарин. Натуральный ультрамарин появился в живописи не ранее XV в., в природе встречался крайне редко и потому продавался по очень высокой цене. Высокая цена краски давно понуждала к открытию новых способов производства синих красок, которые могли бы удовлетворить острую потребность в них. В 1827 г. химику Гемэ удалось найти искусственный способ приготовления ультрамарина (ультрамарин гмелин), а через год он обнародовал свое открытие, и очень скоро технический метод добывания краски стал основой промышленного производства ультрамарина. Со времени открытия ультрамарина (искусственного) было предложено много способов и рецептов для его изготовления. В России искусственный ультрамарин получается методом длительного обжига зашихтованных всухую каолина, серы, кремнистых добавок и каменного угля.

Ультрамарин – краска синего цвета средней светостойкости, полупрозрачная, бывает двух оттенков: темного и более светлого. Адгезия – не менее 20 мм. Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

При соблюдении условий нормального хранения и экспозиции картины, выполненные с применением ультрамарина, сохраняются без видимых изменений. При повышенной влажности они, как бы ни были хорошо просушены, очень быстро могут потерять масляную фактуру, становятся мутными, серыми, бесцветными. Это явление называется «ультрамариновой болезнью». Сущность этой «болезни» заключается в следующем: ультрамариновые краски имеют особенность (которую нужно рассматривать как недостаток) поглощать влагу из воздуха и конденсировать ее в себе. Влага эта со временем нарушает строение красочного слоя, лишает его однородности, а следовательно, и прозрачности. В данном случае происходит лишь оптическое изменение красочного слоя. Несколько замедляет ход процесса применение живописного или покрывного лака, но это приводит к тому, что корпусные места, написанные цельной краской, выглядят почти черными, что, конечно, нежелательно.

Хромовые краски

Окись хрома была открыта в 1793 г. Никаких указаний на то, когда этот минерал стал применяться в живописи, не имеется. В 1838 г. было получено новое соединение хрома – водная окись хрома, которая была вскоре использована в виде краски – изумрудной зеленой. Позднее для той же цели были предложены фосфорные соединения.

Окись хрома. Эта краска обладает зеленым цветом теплого и мягкого тонов. Очень сильно кроющая краска, несколько тяжелая под кистью. При разнесении по грунту быстро «садится», и, чтобы иметь возможность дать очень тонкий слой, необходимо пасту дополнительно развести льняным маслом или лаком.

Отличается хорошей адгезией (не менее 20 мм) и большой прочностью пленки. Светостойкая сама по себе и в смесях с другими светостойкими красками. Продолжительность высыхания окиси хрома – до 13 суток.

Стронциановая желтая. Краска лимонно-желтого цвета, кроющая, глуховатая. Паста ее пластична, легка и стабильна. При высыхании не меняет тона, давая прочную эластичную пленку, которая со временем слегка зеленеет. Дает яркие тона с изумрудной зеленой и марганцевой голубой. Смеси с другими красками, кроме желтых светлых и краплака, светостойкие.

Имеет хорошую адгезию к грунтованному холсту – не менее 25 мм. Срок полного высыхания – 13 суток.

Изумрудная зеленая. Краска ярко-зеленого цвета, холодного тона. Разбел ее белилами синевато-зеленый, очень чистый. Обладает сравнительно небольшой интенсивностью, но в накрасках имеет вид очень глубокой краски большой цветовой чистоты и насыщенности, особенно после высыхания.

Краска лессирующая. Обладает легкой пастой, не требует дополнительного разведения даже для нанесения очень тонких лессирующих слоев. Если же почему-либо необходимо развести краску, то не рекомендуется применять пинен или разбавитель № 2, так как краска потеряет яркость, насыщенность цвета и станет матово-белой. Разводить рекомендуется уплотненным льняным маслом. Однако следует избегать излишка масла, так как оно сообщает накраске пожелтение.

Светопрочная сама по себе и в смесях со светопрочными красками. Адгезия к грунтованному холсту – не менее 45 мм. Полное высыхание происходит через 13 суток.

Волконскоит (как окись хрома). Единственная в своем роде краска, имеющаяся только в России. Обладает характерным темно-зеленым цветом. В высшей степени глубока и лессировочна и в то же время обладает слабой интенсивностью. В пасте пластичная, легкая, светостойкая. Находит применение в лессировках. Добавление волконскоита к пастозным краскам довольно резко сказывается на ослаблении их пастозности.

Волконскоит не рекомендуется наносить толстым слоем, так как со временем это может привести к растрескиванию. Качество грунта здесь играет доминирующую роль, так как на плохом грунте часть связующего уйдет из краски и прочность ее пленки ослабнет. Нанесение ее непосредственно на клеевой грунт недопустимо.

Краска светостойкая. Адгезия – не менее 45 мм. Время полного высыхания такое же, как и у окиси хрома.

Земля зеленая (как окись хрома). Является разновидностью волконскоита. Отличается от него более теплым и более темным оттенком. Обладает теми же свойствами, что и волконскоит.

Хром-кобальтовые краски

Хром-кобальт сине-зеленый. Хром-кобальт зелено-голубой. Две краски, занимающие промежуточное положение между синими и зелеными красками. Первая краска ближе к синим, вторая – к зеленым. Готовятся на основе пигментов типа шпинелей, полученных из окислов хрома, кобальта, алюминия и цинка путем прокаливания их при высоких температурах. Более зеленый оттенок связан с большим содержанием хрома.

Краски кроющие, средней интенсивности, светостойкие сами по себе и в смесях с другими светопрочными красками. Обладают хорошей пастозностью. Адгезия – не менее 45 мм. Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Краски на основе природных железно-окисных пигментов

Это группа красок, красящим началом которых являются соединения железа. Наиболее видное место в этой группе красок занимают краски, в состав которых входят соединения железа в виде окисей и реже закиси железа. Преобладающие их цвета: желтый, красный и коричневый, а также малоинтенсивный фиолетовый. Краски этого вида относятся к наиболее прочным из существующих.

Краски этой группы разделяются на краски натурального происхождения (природные) и краски искусственные (синтетические).

Краски натурального происхождения носят название земляные, а также – охры. С геологической точки зрения они являются продуктами распада некоторых горных пород, содержащих в своем составе соединения железа. Начало применения этих красок относится к доисторическим временам, и потому свойства и прочность их изучались веками.

Охры натурального происхождения состоят главным образом из глинозема и кремнезема. Оба эти вещества, представляющие собой составные элементы глины (каолина), сами по себе бесцветны; окрашивающим началом охр являются водные и безводные окислы железа, которые в большем или меньшем количестве находятся в них. Кроме того, охры содержат в том или ином количестве посторонние примеси, которые также влияют на цвет. К таковым относятся гипс, мел, барит, марганцевые соединения и др.

К земляным краскам относятся и умбры, близкие по составу к охрам. Умбры содержат в себе, кроме соединений железа, значительное количество марганца.

Вследствие своего состава натуральные краски в большинстве случаев не имеют чистого цвета и характерны своим землистым оттенком, оправдывая свое название. Разнообразие тонов натуральных красок обязано их происхождению и условиям строения земной коры в местах их разработок.

Очень корпусных, рельефных мазков лучше избегать, так как из-за медленного и неполного просыхания слоев на всю глубину может иметь место неоднородность цвета.

Охра не терпит тесного соприкосновения с железом (например, при растирании обычным мастихином), которое вызывает ее позеленение.

Светостойкая. Адгезия – от 25 мм. Срок высыхания – 15 суток.

Охра золотистая. Желтая земляная краска с золотистым оттенком, теплая по тону. По своим качествам аналогична охре светлой.

Охра красная. Земляная краска красно-коричневого цвета в корпусном слое и розовато-желтая в разбеле. Готовится из пигмента, полученного путем прокаливания охры светлой. Кроющая, обладает средней интенсивностью и хорошей пастозностью. Прочная во всех отношениях.

Обладает исключительной светостойкостью и адгезией к грунтованному холсту – до 45 мм. Продолжительность высыхания – до 15 суток.

Охра красная прозрачная. Пигментной частью является продукт облагораживания земли Любытинского месторождения. Отличается от предыдущей охры меньшей кроющей силой, по тону несколько светлее ее, а в тонком слое слегка желтее. Может быть использована для лессировок. В остальном аналогична предыдущим охрам.

Сиена натуральная. Земляная краска желто-коричневого цвета. Коричневый оттенок более заметен в корпусных слоях, а желтизна особенно ярко выявляется в лессирующих слоях. Краска полулессирующая, пластичная, легкая, стабильная. По мере полного высыхания в корпусных слоях несколько темнеет (коричневеет), что является свойством, присущим всем сиенам вообще.

Не рекомендуется при однослойном письме наносить очень толстые мазки сиены, так как просыхание краски идет медленно, сверху вниз, и вследствие неоднородной толщины мазков могут возникнуть цветовые полосы и пятна.

Сиена жженая. Краска красно-коричневого цвета в корпусных слоях и огненно-оранжевая в лессирующих слоях. Разбел ее с белилами очень живой, оранжево-розовый. Обладает большой интенсивностью, удовлетворительной пастозностью и прочностью пленки.

Сиена жженая применяется в любом виде живописной техники. В масляной живописи она является очень необходимой краской.

Сиена жженая несколько уступает сиене натуральной по пастозности и адгезии (не менее 30 мм). Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Пигмент этой краски получается путем прокаливания сиены натуральной.

Марс коричневый светлый. Земляная краска, темно-коричневого холодного тона, средней интенсивности, полулессирующая, пластичная, стабильная. После высыхания незначительно темнеет, но при этом приобретает бо́льшую глубину и цветовую звучность. Светопрочная.

В смесях показывает некоторое изменение тона с белилами свинцовыми, кадмиями и марганцевыми красками.Обладает хорошей пастозностью. Адгезия – не менее 45 мм. Продолжительность полного высыхания – до 10 суток.

Марс коричневый темный. Земляная краска темно-коричневого цвета с холодным оттенком, довольно интенсивная, пластичная, стабильная. Просыхает равномерно на всю глубину нормального слоя.

Светопрочная. В смесях с другими светопрочными красками (кроме кадмиевых) устойчива.

Обладает хорошей пастозностью. Адгезия – не менее 45 мм. Продолжительность полного высыхания – до 10 суток.

Умбра натуральная. Зеленовато-коричневая краска очень холодного тона, приближающегося к тону наиболее ценимой кипрской умбры, средней интенсивности, лессирующая. Представляет собой колерную смесь трех земель: волконскоита, марса коричневого и феодосийской коричневой.

Корпусные мазки имеют большую глубину и цветовую насыщенность. Паста легко разносится по грунту до тонких лессирующих слоев без дополнительного разведения. Светопрочность умбры удовлетворительная. Что же касается ее смесей с другими красками, то, учитывая существующее в живописи правило не смешивать более трех красок, лучше к ней ничего не добавлять, так как она сама является смесью трех красок. Исключение составляют цинковые белила.

Умбра требует хорошо подготовленного грунта, не сильно тянущего. На плохих грунтах, пропускающих масло, она трескается (особенно в более толстых слоях) вследствие потери части связующего. Нанесение ее на клеевой грунт также не рекомендуется.

Адгезия – не менее 20 мм. Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Умбра натуральная ленинградская. Зеленовато-коричневая земляная краска, отличающаяся от предыдущей более теплым тоном, большей интенсивностью и значительной кроющей способностью. Паста ее пластична и стабильна.

Обладает сиккативирующими свойствами, хорошей светостойкостью. В смесях также показывает хорошую сохранность цвета. Адгезия – не менее 25 мм. Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Архангельская коричневая. Земляная темно-коричневая краска теплого тона. Обладает хорошей цветовой насыщенностью, по грунту разносится легко, давая тонкие слои. Просыхает равномерно по толщине слоя.

Имеет свойство незначительно темнеть по мере высыхания, несколько холодная в слое, но при этом приобретает бо́льшую глубину и цветовую звучность.

В смесях устойчива. Адгезия – не менее 25 мм. Время полного высыхания – до 10 суток.

Ван-дик коричневый. Краска готовится на основе земляного пигмента торфяного происхождения. Это краска серо-коричневого цвета, разбел ее с цинковыми белилами мягкий, матово-серый, перламутровый. Характерная особенность краски – ее паста отличается высокой пластичностью и легко разносится по поверхности холста.

Краска интенсивная, полулессирующая, малосветостойкая. Адгезия – не менее 25 мм. Продолжительность полного высыхания – до 13 суток.

Феодосийская коричневая. Коричневая краска на основе природного минерального пигмента, с более теплым тоном, чем ван-дик, в корпусном слое, со слабым фиолетовым оттенком в разбеле. Обладает значительной кроющей способностью и интенсивностью.

Паста краски относительно легка и стабильна. Светопрочность ее как в целом виде, так и в смесях устойчива, за исключением смесей с краплаком фиолетовым, золотисто-желтой ЖХ и ультрамарином.

Краски на основе синтетических железноокисных пигментов

Производство искусственных (синтетических) красок, подобных натуральным охрам, отчасти было известно еще в старину. К таким краскам относятся искусственная рубрика, колькотар (идентичный современному капут-мортууму) и др.

Способ приготовления искусственных охр был открыт в Германии Георгом Фильдом. Он первый сумел получить ряд искусственных красок желтого, оранжевого и фиолетового цветов, объединенных названием марсы.

Марс желтый. Краска темно-желтого цвета с коричневым оттенком в корпусном слое, лессирующая.

Готовится на основе синтетического железноокисного пигмента, являющегося в основном гидроокисью железа. Обладает хорошей пастозностью. При разбеле интенсивна, чиста, оставаясь в одной гамме с исходным цветом.

Светопрочная (слегка темнеет лишь при длительном нахождении под действием солнечных лучей), в смесях безопасна. Адгезия – 45 мм. Срок полного высыхания – до 14 суток.

Марс коричневый. Красно-коричневая краска в корпусном слое и красно-оранжевая в лессирующих. Основа ее – синтетический железно-окисный пигмент, состоящий из смеси гидроокиси и окиси железа.

На первый взгляд, идентична сиене жженой, но фактически отличается от нее большей глубиной в корпусном слое и прозрачностью.

Паста краски очень пластична, легка и хорошо разносится. Разбел по тону оранжевый, очень чистый. Светостойкая. В смесях безопасная.

Адгезия – не менее 45 мм. Срок полного высыхания такой же, как и у марса желтого.

Марс коричневый темный прозрачный. Краска темно-коричневого цвета. Основой ее является синтетический железноокисный пигмент, состоящий главным образом из гидроокиси железа с некоторым наличием окислов железа и марганца.

Отличается сильной лессирующей способностью и большой глубиной тона в корпусном слое. Интенсивная, обладает пластичной пастой, хорошо сохраняющей четкую фактуру мазка. Тон ее разбела остается в одной гамме с исходной краской. Светопрочная. Смеси с другими светопрочными красками устойчивы.

Адгезия – не менее 45 мм. Срок полного высыхания – до 14 дней.

Марс черный. Краска черного цвета с холодным или теплым оттенком, светостойкая. Краска недавно разработана, высоко оценивается художниками, надежна и перспективна.

Адгезия – не менее 45 мм. Продолжительность полного высыхания – до 12 суток.

Индийская красная. Красно-коричневая краска на основе железно-окисного пигмента, занимает по цвету и своим качествам промежуточное место между капут-мортуумом светлым и английской красной.

Капут-мортуум. Капут-мортуум светлый. Краски на основе железноокисного пигмента, красно-коричневого цвета с сильным оттенком фиолетового в разбеле. Очень интенсивные, сильно кроющие, несколько вязкие и в работе немного тяжелые. Это объясняется свойствами пигментов и малым содержанием связующего в пасте.

Краски достаточно светостойкие, но в смесях со свинцовыми белилами, ультрамарином и красками на органических пигментах при усиленном освещении с течением времени показывают некоторое изменение тона. Следует особо не допускать прожухания капут-мортуума, так как при этом может значительно меняться цвет.

Английская красная. Краска коричнево-красного цвета, сильно кроющая, несколько краснее и холоднее венецианской красной как по цвету корпусных мазков, так и в разбеле.

Обладает очень большой интенсивностью. Прочная во всех отношениях.

Венецианская красная. Наиболее светлая краска в ряду красных железноокисных красок. По своим свойствам близка к английской красной. На палитре занимает промежуточное место между английской красной и охрой красной.

Капут-мортуум, английская красная, венецианская красная и индийская красная относятся к группе укрывных красок.

Адгезия красок – не менее 25–30 мм. Срок высыхания – 14 суток.

Краски на основе органических пигментов

Краски на основе органических пигментов выпускаются в широкой цветовой гамме красного, синего, зеленого и черного цветов. Для них характерны более низкая, по сравнению с красками на основе неорганических пигментов, светостойкость, высокое содержание пленкообразующего (масла) и длительные сроки высыхания – порядка 20–35 суток. Адгезия красок этой группы к грунтованному холсту – не менее 45 мм.

Краски краплак, тиоиндиго розовая и тиоиндиго черная выпускаются с индексом «УСВ», что означает ускоренные сроки высыхания. Продолжительность их высыхания – до 20 суток.

Краплак красный. Краплаки принадлежат к очень древним краскам. По свидетельству Плиния и Витрувия, в современном им Риме были уже знакомы с производством краплаковых красок, которые получали, окрашивая вытяжкой мареновых растений глинистый мел. В эпоху Возрождения краплаки имели широкое применение в живописи, и до сего дня они хорошо сохранились в произведениях старых мастеров.

Крапп (или марена) получается из корня растения красильной марены, лучшим сортом которой является Rubia tinctorum (рубиа тинкторум), произрастающая в Южной, Средней и Западной Европе. Высушенный и измельченный корень обращается в порошок желто-красного цвета с характерным запахом. Привезенный из Смирны и с Кипра, в продаже этот порошок носит название лизари и ализари.

Корень краппа содержит в себе целый ряд красильных начал, важнейшим из которых является «руберитриновая» кислота, распадающаяся на ализарин и сахарные вещества. На свойствах ализарина давать с окислами металлов нерастворимые соединения и основано применение краппа при производстве краплаков.

Краплак красный – краска малинового цвета, сильно лессирующая, очень интенсивная. В корпусных слоях обладает большой глубиной и цветовой насыщенностью. Еще больший эффект можно получить от добавления уплотненного льняного масла. Чем богаче насыщена паста краплака связующим, тем более эластичной и яркой будет пленка.

Необходимо избегать смеси со свинцовыми белилами, ультрамарином и некоторыми другими красками.

Тиоиндиго розовая – краска на основе органического пигмента розового цвета, близкая по своим свойствам к краплаку, но более светостойкая. Обладает лессирующими свойствами, интенсивная. Разбелы цинковыми белилами несколько холодноваты.

Голубая и зеленая ФЦ. Краски с холодным оттенком, среднесветостойкие, с высокой красящей способностью, прозрачные. Продолжительность полного высыхания составляет 25 суток.

Виридоновая зеленая – краска темно-зеленого цвета, прозрачная, малосветостойкая (пигментная часть краски состоит из пигмента зеленого и желтого светопрочного).

Тиоиндиго черная – краска черного цвета с очень холодным синеватым оттенком, среднесветостойкая, с высокой красящей способностью.

Черные краски

Черные краски изготавливаются из сырья растительного происхождения, минеральных ископаемых и продуктов переработки животного сырья. По внешнему виду черные пигменты, или черни, мало отличаются друг от друга; разница становится заметной только при разбелах черных красок белилами: одни из них дают серые оттенки теплых тонов, другие – более холодных с присущей им синевой.

По химическому составу черные пигменты являются разновидностью углерода с тем или иным содержанием сопутствующих примесей.

Кость жженая. В живописи кость жженая применяется давно. В XIV–XVI вв. западноевропейские мастера пользовались ею достаточно часто. Греческие и, весьма вероятно, русские мастера XVII в. также употребляли эту краску для живописных работ.

Черная краска наиболее теплого, в тонком слое слегка коричневого тона обладает пластичной, стабильной, со средней интенсивностью пастой, образующей прочную пленку. Светопрочность удовлетворительная. В смесях ведет себя неодинаково: будучи взята в малых количествах (менее 10 %) с некоторыми красками дает со временем изменение тона.

Виноградная черная. Виноградная черная является одной из самых древних черных красок. По словам Плиния, Витрувия и Ираклия, древние римские художники были хорошо знакомы с приготовлением черной краски из виноградных лоз. Итальянские мастера XV–XVII вв. считали виноградную черную одной из лучших черных красок. Фламандские и голландские живописцы XVI–XVII вв. постоянно работали виноградной черной.

Пигмент этой краски получается от прокаливания молодых побегов виноградной лозы или виноградного отжима (гребни, шкурки и косточки ягод) при ограниченном доступе воздуха. По химическому составу пигмент подобен древесному углю с примесью золы.

Краска имеет интенсивный черный цвет, холодный по тону. Разбел ее имеет синеватый оттенок. Обладает хорошей светостойкостью и укрывистостью.

Персиковая черная. Косточковые черные краски, к каковым относится и персиковая черная, применяются приблизительно с конца XV – начала XVI в. Об этом свидетельствует манускрипт Марциана 1503 г. В XVI в. и позднее мастера южных школ в своих работах пользовались черной краской не только из персиковых косточек, но и сливовых. Художники северной школы XVI–XVII вв., по свидетельству Майерна, изготовляли черную краску из косточек персика, финика и вишни, а русские иконописцы XVI–XVIII вв. – из вишни и сливы.

Пигмент этой краски получается путем прокаливания персиковых косточек при ограниченном доступе воздуха. По химическому составу он аналогичен древесному углю с примесью продуктов неполного сгорания применяемого сырья.

Эта краска аналогична виноградной черной, но она еще более холодная в разбеле белилами и более насыщенно-черная в корпусных слоях. По своим живописным свойствам аналогична виноградной черной.

Сажа газовая. Насыщенно-черная краска, в разбеле холодного тона. Краска имеет исключительно большую интенсивность, что очень затрудняет работу с ней. Паста сажи легкая, стабильная. Характерная особенность краски – обладая тонкодисперсным пигментом, она склонна к миграции из слоя в слой близлежащей краски, затемняя или загрязняя ее. В ответственных художественных работах применять краску не рекомендуется.

Сажа газовая обладает высокой светостойкостью. Адгезия к грунтованному холсту – не менее 45 мм. Продолжительность полного высыхания этой краски составляет 13 суток.

Поведение масляных красок в смесях

Живопись требует красок, которые были бы не только прочны сами по себе, но и давали бы прочные смеси. Особенно в этом нуждается живопись, которая выполняется по методу а-ля прима, когда краски непосредственно смешиваются друг с другом на палитре и находятся, таким образом, в состоянии наиболее благоприятном для воздействия друг на друга химически.

Со времени возобновления интереса к проблемам техники живописи, т. е. с начала XIX столетия, наряду со многими вопросами, подлежавшими разрешению, выдвигался и этот важный вопрос – смешение красок в живописи. На первых порах, однако, в этой области было сделано не много ввиду недостаточного знания состава красок. Так, в трудах того времени в описании красок нередко встречаются наивные указания относительно смешения их – рекомендации, основанные не на опыте, а на теоретических соображениях. Таков, например, совет – избегать смешения некоторых красок со свинцовыми белилами во избежание почернения смеси. Лишь сравнительно недавно многие вопросы смешения красок, наряду с другими техническими проблемами живописи, получили научное разрешение.

Многое, однако, остается еще неразрешенным и до сих пор. И в этом отношении современные живописцы находятся в худших условиях, нежели старые мастера, которым красочный материал был хорошо знаком. Палитра современных художников располагает целым рядом совершенно новых красок, изучение свойств которых еще не вполне закончено, между тем разрабатываются все новые и новые краски.

Исследовательская работа в области смешения красок, предназначенных для живописи, ведется не только представителями науки, но и художниками. Естественно, что художники принимают особенно активное участие в этой работе, так как разрешение вопросов смешения красок есть важнейшая проблема живописи. В современных специальных трудах по технике живописи здесь уже имеется ряд разнообразных разработок по обоснованию шкал прочных и непрочных смесей красок. Ценность этих разработок различна, и многое из того, что сообщается одними исследователями, находится в полном противоречии с тем, что утверждают другие.

Исходя из сказанного, будем опираться на те исследования и выводы, которые получены в результате довольно длительной работы над этой проблемой отечественных специалистов, занимающихся техникой живописи и технологией живописных материалов.

Исследования были проведены, обработаны и систематизированы учеными и специалистами Ленинградского завода художественных красок, которые являются ведущими специалистами нашей страны в этой области.

Процессы, происходящие в красочных пленках, образовавшихся из смесей красок, можно разделить на четыре главные группы:

1) процессы, приводящие к изменению цвета (главным образом к потемнению), связанные с химическим взаимодействием пигментов;

2) процессы выцветания красок и каталитические факторы, сопровождающие их;

3) процессы, обусловливающие растрескивание красочного слоя смесей красок;

4) процессы разрушения красочного слоя за счет взаимодействия связующего с пигментом.

Рассмотрим эти положения с точки зрения существующих физико-химических теорий и приведем примеры отдельных характерных разрушений красочного слоя.

Изменение цвета как результат химического взаимодействия пигментов в смесях красок происходит обычно при наличии в последних соединений, способных к реакциям.

Все краски, содержащие свинцовые или медные соединения, будучи смешаны с красками, содержащими сульфидную серу, могут дать почернение красочного слоя, но разной степени. Такой результат может получиться при смешении красок польверенез (мышьяковистое соединение серы), свинцовых кронов (желтый – смесь хромата и сульфата свинца; оранжевый – основной хромат свинца) с красками кадмиевыми, ртутной киноварью и ультрамарином.

К общим случаям химического взаимодействия пигментов в смесях можно отнести и реакцию между недостаточно устойчивой формой частично гидратированного железа в охрах и в смесях с пигментами, содержащими сульфидную серу, т. е. с кадмиевыми, ртутной киноварью и с ультрамарином.

Во всех приведенных примерах может образоваться в смесях красок черное соединение сульфитов свинца (PbS), меди (CuS) или железа (FeS).

В отдельных случаях возможны и окислительно-восстановительные реакции между двумя или несколькими красками, как это, например, происходит между желтым кроном и парижской синей, но эти случаи редки.

Процессы ускоренного выцветания пигментов зависят от разных причин.

Главная причина – воздействие света на пигмент с возбуждением фотохимических реакций, приводящих к разложению красящего вещества. Скорость этих реакций зависит, во-первых, от интенсивности и продолжительности облучения, во-вторых, от смеси веществ, называемых сенсибилизаторами, которые повышают чувствительность красочной пленки к солнечному свету. Различаются сенсибилизаторы химические (углеродный натрий, углекислый аммоний, сера в присутствии щелочей и др.) и оптические (специальные органические красители).

Эффект, который воспринимается глазом при одинаковой скорости течения названных реакций, зависит в значительной степени от художника, составляющего смеси красок. Обычно выцветают смеси из красок, имеющих в одной из них органический, а в другой – минеральный пигмент, т. е., как правило, из красок различной светопрочности и укрывистости. Органическая краска в такой смеси поставлена в невыгодные условия экспозиции: во-первых, в силу чисто высокой интенсивности органического красителя (например, краплак в смеси вводится в малом количестве, благодаря чему краска быстрее выцветает); во-вторых, в смеси с красками, содержащими укрывистые минеральные пигменты, в том числе и в смесях с белилами, выцветанию подвергается органический пигмент в очень тонком верхнем слое. Нижележащие слои краски хотя и останутся в этом случае относительно сохраненными по цвету, но они не доступны зрителю, а потому и не являются существенными. В лессирующем же красочном слое вся его глубина просматривается, и потому эффект «выгорания» или «выцветания» снижается.

Отсюда следует, что краски, имеющие в основе минеральный пигмент, нежелательно смешивать с красками, имеющими органический пигмент.

Появление трещин, отход от грунта смеси красок в большинстве случаев наблюдаются в относительно толстых слоях живописи.

Объяснить это можно тем или иным нарушением правил работы с красками, предназначенными в основном для применения в очень тонких лессируюших слоях. Большей частью такие краски, как, например, волконскоит, краплаки, бывают богаты маслом (маслоёмки).

Эти краски, будучи использованными в толстых слоях в смеси с другими красками, подвергаются относительно бо́льшим объемным изменениям, чем это бывает при работе ими в разведенном виде и в тонком слое. Этим объясняется образование большого количества растрескиваний в смесях этих красок с другими.

Разрушение красочного слоя за счет взаимодействия связующего вещества с пигментом может быть задержано правильно составленной смесью. Наблюдаются два основных вида изменений в поверхности живописного слоя, зависящих от взаимодействия пигмента со связующим: изменения в цвете и изменения механической прочности.

Характер первого изменения общеизвестен: цвет краски под влиянием темноты и времени желтеет тем в большей степени, чем больше введено в краску быстросохнущего масла типа льняного и чем сильнее сиккативирующее (ускоряющее высыхание) действие пигмента, входящего в эту краску. При составлении смесей красок это обстоятельство учесть достаточно трудно, хотя теоретически можно предположить, что какая-либо из светлых красок, выпускаемая на маложелтеющем связующем, будучи смешана с краской, изготавливаемой на чисто льняном масле, даст через некоторое время пожелтевший тон. Однако практически это почти невозможно, поэтому рекомендации в данном случае нецелесообразны.

Характер второго вида изменений заключается в том, что группа пигментов, таких, как ультрамарин, кадмиевые, марганцевые, склонна в некоторой степени к реакции со связующим в красочном слое. Накраски, сделанные подобными красками и оставленные без последующего покрытия лаком, со временем подвергаются некоторому поверхностному разрушению (что обычно выявляется при размывании влажным тампоном), а ультрамарин может вызвать даже осыпи.

В рекомендациях по составлению смесей названных красок, которые последуют далее, будет разъяснено, в каких случаях смесь приобретает размываемость в стареющем слое. Такое поведение красок одинаково свойственно как для продукции наших заводов, так и для продукции лучших зарубежных фирм. Исходя из опыта, исторически накопленного художниками, наши предприятия не выпускают художественных красок, которые явно вредны для смесей красок. К таковым относятся киноварь ртутная, парижская синяя, все типы свинцовых хромов, поль-веронез и некоторые другие.

Испытания, проведенные на Ленинградском заводе художественных красок, позволяют дать художникам некоторые рекомендации по составлению красочных смесей. Для удобства краски разделены на девять групп.

I. Белые.

II. Хромовые.

III. Кобальтовые.

IV. Марганцевые.

V. Ультрамарин.

VI. Кадмиевые.

VII. Органические цветные.

VIII. Железнокислые.

IX. Черные.

Нежелательные смеси красок

Группа I. Белые краски: свинцовые белила, белила цинковые и белила свинцово-цинковые. По этой группе белых красок не рекомендуются следующие смеси белил свинцовых:

1) с ультрамарином, капут-мортуумом, кобальтом синим и кобальтом фиолетовым светлым, краплаком красным и золотисто-желтой ЖХ – из-за резкого потемнения или побурения тона;

2) с кобальтом фиолетовым темным, охрой темной, умброй натуральной, марсом коричневым темным прозрачным, марсом коричневым светлым – из-за заметного высветления тона;

3) с краплаком фиолетовым, вандиком (порховским), черными в случае применения их в смеси в малой концентрации (менее чем 1: 10, в особенности с костью жженой) – из-за резкого выцветания накраски.

Группа кадмиевых красок практически не показала изменений тона в смеси со свинцовыми белилами, как и в смесях красок с цинковыми белилами не выявилось ничего характерного. Высветление отдельных красок наблюдается, но в меньшей степени, чем в смесях со свинцовыми белилами.

Белила свинцово-цинковые занимают промежуточное положение между цинковыми и свинцовыми белилами. Смешивать их с красками на органических пигментах не рекомендуется.

Группа II. Хромовые краски: окись хрома, изумрудная зеленая, стронциановая желтая, волконскоит и земля зеленая.

Не рекомендуются следующие смеси:

1) окиси хрома с краплаками всех наименований; в этих смесях со временем утрачивается тон краплаков;

2) ввиду склонности стронциановой желтой к позеленению в чистом виде ее смеси становятся грязно-зелеными со следующими красками: золотисто-желтой ЖХ, кадмием лимонным, кадмием желтым светлым, кадмием желтым средним, кадмием оранжевым;

3) изумрудной зеленой с краплаками и особенно с краплаком фиолетовым вследствие их выгорания из колера;

4) волконскоит и земля зеленая имеют склонность к растрескиванию в более толстых слоях и на достаточно хороших грунтах, что особенно сказывается в смесях их со следующими красками: золотисто-желтой ЖХ, марганцевой голубой, марганцево-кадмиевой, ультрамарином, краплаками, умброй натуральной, черными (персиковой и виноградной), костью жженой.

Работать волконскоитом и землей зеленой рекомендуется преимущественно не в смесях и очень тонким слоем.

Группа III. Кобальтовые краски: кобальт зеленый светлый, кобальт зеленый светлый с холодным оттенком, кобальт зеленый темный, кобальт синий, кобальт фиолетовый светлый, кобальт фиолетовый темный, церулеум. Эта группа красок отличается хорошей цветоустойчивостью, за исключением кобальта синего, склонного к позеленению в толстых слоях за счет пожелтения связующего вещества, и кобальта фиолетового светлого, склонного к небольшому посветлению со временем.

Не рекомендуются смеси красок всей кобальтовой группы с ультрамарином, краплаками, золотисто-желтой ЖХ, с ван-диком, черными при применении последних в малой концентрации (менее 1: 10). Во всех этих смесях наблюдаются изменения в цвете, особенно при введении в смесь кобальта синего, или кобальта фиолетового, или кобальта темного. В перечисленных смесях с красками на органической основе происходит выгорание последних из колеров.

Как правило, зеленые кобальтовые краски ведут себя во всех смесях лучше, чем фиолетовый и синий кобальт. Смеси последнего с марганцевой голубой, марганцево-кадмиевой, ультрамарином и золотисто-желтой ЖХ могут дать растрескивание в более толстых слоях.

Группа IV. Марганцевые краски. К этой группе относятся только две краски, которые выпускаются нашими предприятиями: марганцевая голубая и марганцево-кадмиевая. Сохранность в разбелах у этих красок с цинковыми белилами лучше, чем со свинцовыми белилами. Разбелы с последними высветляются.

Не рекомендуются смеси марганцевой голубой с краплаком, охрой темной, золотисто-желтой ЖХ, марсом коричневым светлым, умброй натуральной, ван-диком (порховским) по той причине, что происходит высветление тона и переход его в грязно-голубой.

Марганцево-кадмиевая удовлетворительна при работе ею в чистом виде. В смесях с другими красками она склонна вызывать изменения оттенка в сторону выявления составной своей части – марганцевого голубого пигмента. Особенно это видно в его смесях с ультрамарином, кобальтом синим, краплаком, золотисто-желтой ЖХ, марсами земляными, умбрами, ван-диком и архангельской коричневой.

Группа V. Ультрамарин. В большинстве смесей он нехорош. Резко выступает побурение тона в его смесях со свинцовыми белилами, с красными кадмиевыми красками, капут-мортуумом и кобальтом синим. Небольшое высветление наблюдается с церулеумом и кобальтами зелеными.

Выцветает из смеси с ультрамарином краплак фиолетовый. Буреют смеси ультрамарина с другими краплаками. Несколько высветляются и приобретают синеву смеси ультрамарина с большинством земляных красок (охры, умбры натуральные, марсы, ван-дик) и с черными красками, взятыми в смесь в малом количестве.

Растрескивание показали смеси ультрамарина с умброй и с волконскоитом.

Наибольшая размываемость накрасок установлена для смесей ультрамарина с лимонным и желтым кадмием, английской красной, охрой светлой, сиенами, умброй натуральной и черными.

Группа VI. Кадмиевые краски: кадмий лимонный, кадмий желтый светлый, кадмий желтый средний, кадмий желтый оранжевый, кадмий оранжево-красный, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, кадмий красный пурпурный.

Вся группа кадмиевых красок ведет себя несколько хуже со свинцовыми белилами, нежели с цинковыми, из-за тусклости тона.

Заметно высветляются смеси кадмиевых красок с ультрамарином. В меньшей степени это же отмечается в смесях с марсами земляными.

Смеси всех кадмиевых красок с краплаком фиолетовым и с ван-диком дают высветление последних и почти полное сохранение цвета кадмиевых.

Для всей группы кадмиевых характерна склонность к размыванию в стареющей пленке. Особенно четко это выявляется в смесях кадмиевых красок с кобальтовыми красками, марганцевыми, ультрамарином, охрой светлой, умбрами и волконскоитом.

Группа VII. Органические цветные красители: краплак красный, краплак фиолетовый, краплак розовый антрахиноновый и золотисто-желтая ЖХ.

Краски этой группы предназначены главным образом для работы со сравнительно тонкими слоями (лессировками).

При разбелах этих красок следует учитывать, что минимальное выцветание наблюдается в смесях с цинковыми белилами, несколько большее – со свинцово-цинковыми и еще более увеличенное – со свинцовыми белилами.

Не допускаются смеси золотисто-желтой ЖХ и краплаков с ультрамарином, кобальтовыми, хромовыми, марганцевыми и белилами свинцовыми.

Краплак фиолетовый менее светопрочен, чем красный и розовый антрахиноновый. Последние имеют более высокую светоустойчивость, близкую к светостойкости золотисто-желтой ЖХ. С рядом земляных красок краплак фиолетовый и золотисто-желтая ЖХ дают побурение тона.

Недостатком смесей красок этой группы является их склонность к растрескиванию (преимущественно в толстых слоях). Это особенно сказывается в смесях золотисто-желтой ЖХ с костью жженой, феодосийской коричневой и умброй натуральной.

Группа VIII. Железноокисные краски: краски на синтетических железноокисных пигментах и на натуральных железноокисных пигментах. К краскам первого типа относятся марс желтый, марс оранжевый, марс коричневый темный прозрачный, английская красная, капут-мортуум. В группу второго типа входят охра светлая, охра золотистая, охра красная, охра темная, сиена натуральная, сиена жженая, умбра натуральная, умбра натуральная ленинградская, умбра жженая, марс коричневый светлый, марс коричневый темный, феодосийская коричневая, архангельская коричневая, ван-дик (порховский).

Краски на синтетических железноокисных пигментах отличаются высокой интенсивностью и светостойкостью. Отмечается, что при длительной экспозиции в условиях прямого солнечного облучения марс желтый несколько темнеет, марс коричневый темный прозрачный немного светлеет.

Марс коричневый темный прозрачный в смесях со свинцовыми белилами высветляется значительно больше, чем в смесях с цинковыми белилами. Все железноокисные краски, кроме марса желтого и оранжевого, в смесях с ультрамарином дают со временем высветление с изменением тона. В смесях с краплаком и ван-диком (порховским) отмечается изменение тона за счет выцветания этих органических пигментов.

Краски на земляных пигментах обладают в целом вполне удовлетворительной светостойкостью, за исключением ван-дика (порховского).

Не рекомендуются смеси земляных красок:

с марганцевыми красками и ультрамарином – из-за изменения цвета;

с краплаком фиолетовым, золотисто-желтой ЖХ и с ван-диком – из-за выцветания.

Краски охра темная, умбра натуральная, марс коричневый темный и марс коричневый светлый в смеси с кадмиевыми дают изменение и побурение тона.

В смесях со свинцовыми белилами наблюдается повышенное высветление умбры натуральной, охры темной, марса коричневого светлого и ван-дика.

Все смеси земляных красок с кадмиевыми обнаруживают со временем склонность к размыванию.

То же характерно для смесей охры светлой и темной, умбры натуральной и архангельской коричневой с ультрамарином; охры светлой и архангельской коричневой с марганцово-кадмиевой.

Группа IX. Черные краски: персиковая черная, виноградная черная, кость жженая и сажа газовая.

В смесях, насыщенных черной краской, значительных изменений не наблюдается. При наличии в смесях малого количества черных красок: (порядка 1:10) резко изменяются в цвете экспонируемые на солнце накраски.

Однако даже в таком малом количестве не рекомендуется смешивать черные краски с ультрамарином, кобальтом синим, марганцевой голубой, марганцово-кадмиевой, золотисто-желтой ЖХ, краплаком фиолетовым и краплаком розовым.

При разбеливании черных красок лучше избегать применения свинцовых белил, так как выцветают накраски гораздо больше и чаще, чем при применении белил цинковых.

Основные выводы и наблюдения

В результате экспериментального изучения явлений, происходящих в смесях красок, проведенного на заводе художественных красок, были сделаны следующие основные выводы.

1. Наибольшие изменения тона в красочных смесях дал ультрамарин.

2. Значительные цветовые изменения отмечены у многих смесей, куда вошли в качестве одного из компонентов следующие краски: золотисто-желтая ЖХ, ван-дик (порховский) и краплаки (из краплаков наименее устойчив краплак фиолетовый, а наиболее устойчивым является краплак розовый антрахиноновый).

3. Заметные цветовые изменения установлены у смесей некоторых земляных красок (охры темной, умбры натуральной и марсов земляных) со свинцовыми белилами и с группой кадмиевых красок.

4. Значительные цветовые изменения показали черные краски, взятые в смеси в малых количества (менее чем 1: 10) со всеми синими красками, с краплаками и со свинцовыми белилами.

5. Отрицательное влияние белил свинцовых по сравнению с цинковыми установлено у смесей, куда входят краски на органической основе и краски относительно активные, как кобальт синий, ультрамарин, капутмортуум, а также небольшая группа других железноокисных красок.

6. Наибольшая тенденция к разрушению красочного слоя выявлена в смесях, содержащих краски: золотисто-желтую ЖХ, волконскоит, краплак фиолетовый, умбру натуральную и марганцово-кадмиевую.

7. Каждая пара смесей и красок, будучи разбеленной цинковыми белилами, становится значительно устойчивее по отношению к размыванию и растрескиванию слоя.

8. Смеси волконскоита и умбры почти со всеми красками палитры при введении цинковых белил практически не растрескиваются.